物質工学専攻[修士]

物質工学専攻は、専門的知識に加えて優れた技術力と問題解決能力を備えた人材の育成を目的としており、物質科学を基盤として、エレクトロニクス・機械システム・情報分野への応用を視野に入れつつ、新しい機能性材料やデバイス開発、そして機械システム開発からコンピュータの応用技術の開発を目指しています。その研究分野は理学から工学に亘っており、材料合成から物性計測、さらには電子デバイス・機械システムから情報システムへと広がっています。院生は各自の適性に合わせて、物質基礎工学系、情報工学系、電子デバイス系、機械システム系の4つの研究指導系を選択し、研究指導を受けます。また、授業科目選択の自由度が高いので、興味に応じて他の系の講義も受講できます。【物質基礎工学系】

指方研二 教授

- 電解析出初期過程での核生成および成長過程の解析

- 単結晶電極を用いた電極過程の解析

- 有機分子の吸脱着挙動

- 生体関連物質の電極表面での電子移動

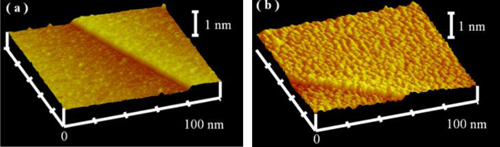

▲電気化学的な酸化還元処理による Pt(111) 面の構造変化

▲電気化学的な酸化還元処理による Pt(111) 面の構造変化(a) 処理前、(b) 処理後の In situ STM 像

鳴海史高 准教授

光学異性体は、化学的・物理的性質が等しく、それぞれを分離したり、一方のみを合成したりすることは困難である。

しかしながら、光学異性体間で生理活性が異なる場合があり、生体への副作用や生態系への影響を避けるため、医・農薬品の開発において光学活性体を用いる必要性は高い。

また、特異的な応答性などのキラリティーに起因する特性の発現が期待されることから、液晶や光学材料など様々な機能性有機素子の開発においても光学活性体の利用が年々増大している。

当研究室では、光学異性体の分離・分析法の開発に向け、新規キラルホストの設計・合成および性能評価を行っている。

光学異性体は、化学的・物理的性質が等しく、それぞれを分離したり、一方のみを合成したりすることは困難である。

しかしながら、光学異性体間で生理活性が異なる場合があり、生体への副作用や生態系への影響を避けるため、医・農薬品の開発において光学活性体を用いる必要性は高い。

また、特異的な応答性などのキラリティーに起因する特性の発現が期待されることから、液晶や光学材料など様々な機能性有機素子の開発においても光学活性体の利用が年々増大している。

当研究室では、光学異性体の分離・分析法の開発に向け、新規キラルホストの設計・合成および性能評価を行っている。

福島美智子 教授

- 環境試料のCs-137モニタリング

- 食品に含まれる多元素の中性子放射化分析

- 食品中の微量元素の消化吸収可能なレベルの見積もり

▲Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Rb、Seなどの微量元素を分析

▲Cr、Mn、Fe、Co、Cu、Zn、Rb、Seなどの微量元素を分析前田敏輝 教授

ソフトマター物理の実験的研究を行なっている。

ソフトマターとは、やわらかい物質の総称で、外界の刺激に対して敏感な応答を示すのが特徴である。

最近は、寒天、豆腐などの食材としても重要なヒドロゲルについて、圧縮破断現象の確率論的解析を実験とシミュレーションの両面から行なっている。

ソフトマター物理の実験的研究を行なっている。

ソフトマターとは、やわらかい物質の総称で、外界の刺激に対して敏感な応答を示すのが特徴である。

最近は、寒天、豆腐などの食材としても重要なヒドロゲルについて、圧縮破断現象の確率論的解析を実験とシミュレーションの両面から行なっている。

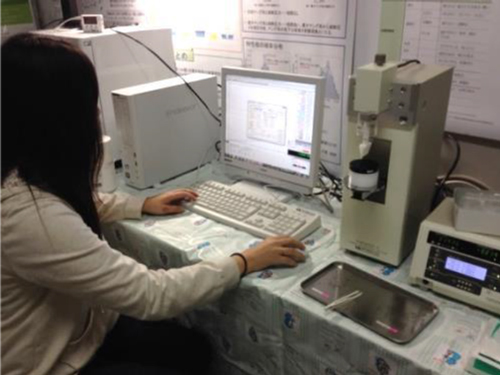

▲破断特性を測定するクリープメータ

▲破断特性を測定するクリープメータ山崎達也 教授

ナノメートルスケールの細孔を持った物質を利用したバイオエタノールの触媒化学変換プロセスの開発、および新しいナノマテリアルである集積型金属錯体(MOF)の吸着特性の解析などについて研究を行っている

ナノメートルスケールの細孔を持った物質を利用したバイオエタノールの触媒化学変換プロセスの開発、および新しいナノマテリアルである集積型金属錯体(MOF)の吸着特性の解析などについて研究を行っている

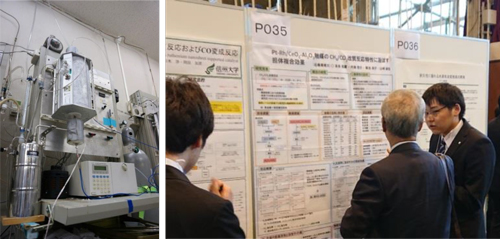

▲バイオエタノールの反応に用いる触媒反応装置(写真:左)

▲バイオエタノールの反応に用いる触媒反応装置(写真:左)▲触媒学会で研究発表する学生(写真:右)

【情報工学系】

亀山充隆 教授

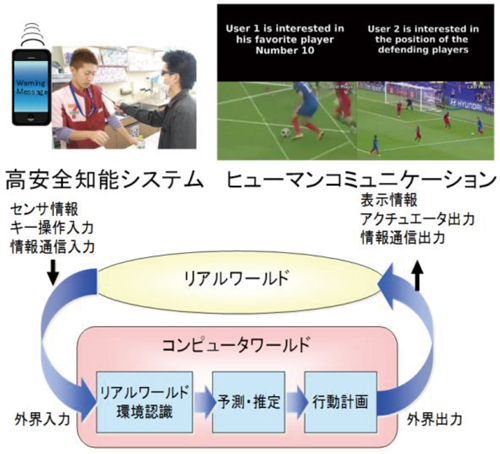

危険回避・高安全システム、急病自動通報システム、受信者の興味に自律適応するヒューマンコミュニケーション、学習支援システムなど日常生活空間において人間を支援する知能システムを実現する。

このために、リアルワールドの環境を認識し、状態を予測・推定し、それに基づき行動計画を行う知能コンピューティングのプラットフォーム構築に関する研究を推進している。

危険回避・高安全システム、急病自動通報システム、受信者の興味に自律適応するヒューマンコミュニケーション、学習支援システムなど日常生活空間において人間を支援する知能システムを実現する。

このために、リアルワールドの環境を認識し、状態を予測・推定し、それに基づき行動計画を行う知能コンピューティングのプラットフォーム構築に関する研究を推進している。

佐々木慶文 准教授

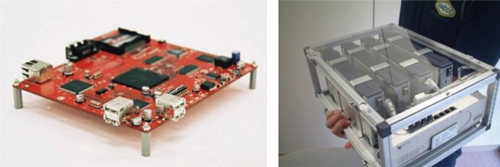

- 組込み型コンピュータの設計、開発、性能評価に関する研究

- 組込み型コンピュータを用いた制御システムに関する研究

- 組込み型コンピュータを用いたクラスタ計算機と、これによるネットワーク分散並列処理に関する研究

▲組込み型コンピュータ

▲組込み型コンピュータ▲分散並列処理用クラスタ計算機

本田秀樹 教授

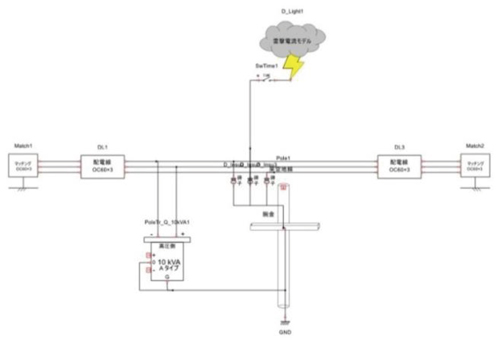

- 再生可能エネルギー導入拡大およびIoT社会進展下における電力システムの効率的な運用に関する研究

- 電力システムにおける雷事故停電抑制に向けた効果的な対策に関する研究

▲雷事故停電抑制の検討で使用するXTAP

▲雷事故停電抑制の検討で使用するXTAP(電力中央研究所:汎用過渡解析ツール)の解析図面

泉正明 教授

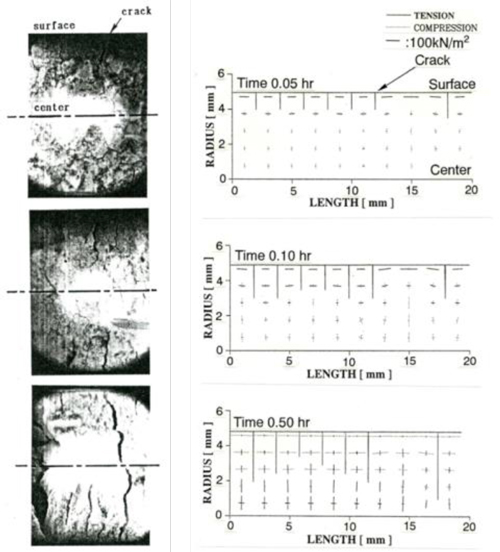

1.各種現象のシミュレーション解析

1.各種現象のシミュレーション解析

- 最も高い熱伝達係数を示す滴状凝縮のシミュレーション

- 乾燥割れを生じる円柱形食品のシミュレーション(割れの写真とシミュレーション結果の比較図添付)

- 射出成形される溶融樹脂の凝固シミュレーション

- 円管内水の凍結により円管が破壊される過程のシミュレーション

▲雷事故停電抑制の検討で使用するXTAP

▲雷事故停電抑制の検討で使用するXTAP(電力中央研究所:汎用過渡解析ツール)の解析図面

渡辺正芳 准教授

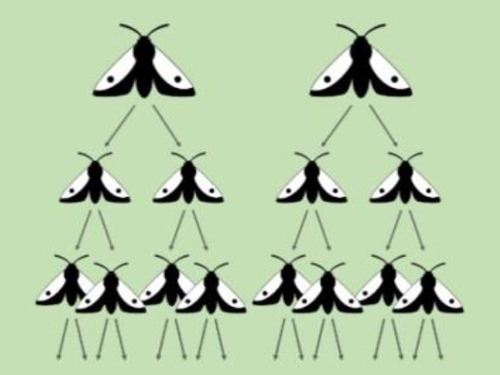

- 数理生物学:数理のチカラで生物をカガクする。

- 測度距離幾何:空間の曲率と位相、測度の集中現象。

【電子デバイス系】

安田隆 教授

新しい光・電子・磁気機能を有する酸化物材料の開発をめざして、種々の材料系の物性制御に取り組んでいます。具体的なテーマは下記のとおりです。

新しい光・電子・磁気機能を有する酸化物材料の開発をめざして、種々の材料系の物性制御に取り組んでいます。具体的なテーマは下記のとおりです。

- 有機金属化学気相法によるZnOおよびGa2O3の結晶成長

- ゾル-ゲル法による(Mg、Zn、Cd)O系混晶およびその積層構造の作成

- ゾル-ゲル法によるNiO結晶の作成

惠原 貴志 教授

本研究室では、金属酸化物薄膜の多様な方法による成膜を行っています。

薄膜の作成方法は、熱エネルギーを利用した方法と、他のエネルギーを 利用した方法に大別されます。作成された薄膜は作成手法に依存してその性質が変わりますが、熱エネルギーを加える工程の有無による性質の違いを研究しています。

本研究室では、金属酸化物薄膜の多様な方法による成膜を行っています。

薄膜の作成方法は、熱エネルギーを利用した方法と、他のエネルギーを 利用した方法に大別されます。作成された薄膜は作成手法に依存してその性質が変わりますが、熱エネルギーを加える工程の有無による性質の違いを研究しています。

中込真二 教授

新しい半導体材料でデバイス開発

新しいワイドバンドギャップ半導体である酸化ガリウムなどの酸化物半導体の薄膜形成、物性評価、それを用いたデバイス試作と評価を行っています。

既存のデバイスが到達できない特性を持ったものや、既存のデバイスが使用できない環境下でも使用できるものを実現する。そんな半導体の研究を行うことができます。

新しい半導体材料でデバイス開発

新しいワイドバンドギャップ半導体である酸化ガリウムなどの酸化物半導体の薄膜形成、物性評価、それを用いたデバイス試作と評価を行っています。

既存のデバイスが到達できない特性を持ったものや、既存のデバイスが使用できない環境下でも使用できるものを実現する。そんな半導体の研究を行うことができます。

工藤すばる 教授

生体情報検出用高性能触覚センサの研究

生体の硬さ柔らかさの情報を検出するための触覚センサの研究を行っています。簡素な構成で低価格化が期待できる圧電型振動子を触覚センサとして応用するために,コンピュータシミュレーションと実験的検証から感度や応答性などの特性について検討しています。

生体情報検出用高性能触覚センサの研究

生体の硬さ柔らかさの情報を検出するための触覚センサの研究を行っています。簡素な構成で低価格化が期待できる圧電型振動子を触覚センサとして応用するために,コンピュータシミュレーションと実験的検証から感度や応答性などの特性について検討しています。

【機械システム系】

水野純 教授

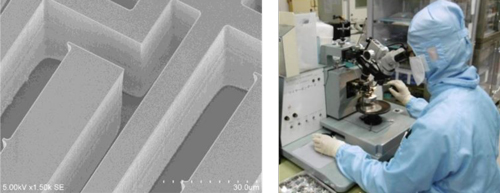

MEMS技術によるRFスイッチの研究が盛んに行われている。低挿入損失・高アイソレーションのスイッチが実現可能だからである。本研究では、独創的な静電駆動方式及び構造の検討を行うことによって低電圧化を目指し、東北大学マイクロシステム融合研究開発センターの設備を利用して、スイッチを駆動するマイクロアクチュエータ部の微細加工を行った。

本研究(の一部)は、文部科学省のナノテクノロジープラットフォームの支援を受けて東北大学ナノテク融合技術支援センターで実施された。

MEMS技術によるRFスイッチの研究が盛んに行われている。低挿入損失・高アイソレーションのスイッチが実現可能だからである。本研究では、独創的な静電駆動方式及び構造の検討を行うことによって低電圧化を目指し、東北大学マイクロシステム融合研究開発センターの設備を利用して、スイッチを駆動するマイクロアクチュエータ部の微細加工を行った。

本研究(の一部)は、文部科学省のナノテクノロジープラットフォームの支援を受けて東北大学ナノテク融合技術支援センターで実施された。

▲製作したデバイスの一部の電子顕微鏡写真。

▲製作したデバイスの一部の電子顕微鏡写真。最小寸法の部分(突起構造)が2μm以下である(写真:左)

▲デバイスを試作している様子(写真:右)

高橋智 准教授

地域の低利用資源(植物繊維や貝殻)を活用して、環境負荷が小さく機械的特性に優れた生分解性複合材料の作製、評価を行い、さらに作製した複合材料の熱溶解積層型3Dプリンタへの適用について検証します。

地域の低利用資源(植物繊維や貝殻)を活用して、環境負荷が小さく機械的特性に優れた生分解性複合材料の作製、評価を行い、さらに作製した複合材料の熱溶解積層型3Dプリンタへの適用について検証します。

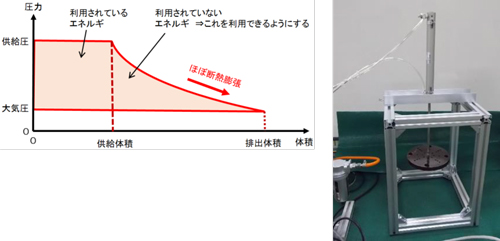

亀谷裕敬 教授

圧縮空気利用法による省エネ

圧縮空気は産業界各分野で広く利用されているが、その利用法は必ずしもエネルギ効率のよい方法とはいえない。

供給の無駄を減らし、空気の持つエネルギの利用率を上げることをめざし、シミュレーションと実験を併用して省エネ化技術を開発している。

圧縮空気利用法による省エネ

圧縮空気は産業界各分野で広く利用されているが、その利用法は必ずしもエネルギ効率のよい方法とはいえない。

供給の無駄を減らし、空気の持つエネルギの利用率を上げることをめざし、シミュレーションと実験を併用して省エネ化技術を開発している。

▲圧縮空気のエネルギ利用を示す指圧線図(写真:左)

▲圧縮空気のエネルギ利用を示す指圧線図(写真:左)▲圧縮空気の仕事量試験装置(写真:右)